戏曲化的话剧人物塑造

——谈《弘一法师》创作体会

一、剧本的独特构思

2003年,我受邀参与了无场次试验话剧——《弘一法师》的集体创作。排演的经历不仅使我又有了一次与姊妹艺术相互融合机会,即如何更好地运用京剧艺术的传统表现手段,促进话剧舞台上人物塑造的道路上进行有益的尝试,更对我的人生与处世哲学产生了直接且深远的影响。

弘一法师李叔同的故事家喻户晓,从一个鼎盛富足官商之家的纨绔公子,到将西洋音乐、绘画等“新”艺术引入中国的一代艺术人杰,再到精心研习并传播律宗要义的一代佛学宗师,他的一生是极富传奇色彩的。这部实验话剧《弘一法师》就是以一种倒叙的方式对李叔同传奇人生更迭中的抉择与坚持做了一种全新的诠释,使人从中对他出世思想的由来和历程形成一种更为具体、全面的认知,这也是剧本最吸引我的所在。

二、戏曲虚拟性对话剧写实时空观的突破

这部作品采取的是一种时空转换、跳进跳出的较为自由的方式进行艺术加工和创作,且带有极强的人生哲学感悟的色彩。因此,选择何种恰当的演剧形式将其呈现在艺术舞台上是创作之初亟待定夺的问题。刚接到剧本时,我曾与该剧的编剧(艺名红袖)专门就这个问题进行过磋商,发现如单纯用话剧形式演出,剧中很多极富变化与佛理思辨的台词便失去了其应有的光彩,且达不到强化的效果;但这毕竟是一个具有强烈话剧意识的剧本,若单纯用戏曲的表现形式来演显然更不可能。

话剧采取分幕制,运用写实的时空结构,“把舞台当作相对固定的空间,采取以景分场的办法,截取生活的横断面,把戏剧矛盾放到这个特定场景中来表现。在同一场中,情节的延续时间要求使观众感到与实际演出时间大体一致,时间的跨越则在场与场的间歇中度过。这就是西方戏剧中自有‘三一律’以来的多年采用的基本结构形式。”但《弘一法师》是无场次不分幕的,“从他即将圆寂写起,着意刻画他的精神历程,而最后又以他的圆寂而更收缩。这种写法,需要眼光,需要一个开阔、超越、独到的视野。”这种时空不断自由转换写法决定了话剧的时空观无法完成该剧的舞台结构。

我在《弘一法师》中采取戏曲的虚拟时空观,打破话剧的演剧形式,实现了时空自由转换,表达出了该剧独有的格调和韵味。“戏曲的虚拟性首先表现为对舞台时间和空间处理的灵活性。……它有一种假定性,即和观众达成这样一个默契:把舞台有限的空间和时间,当作不固定的、自由的、流动的空间和时间。舞台是死的,但是在戏曲的演出中,说它是这里,它就是这里;说它是那里,它就是那里。……运用自由,富有弹性,舞台的空间和时间的涵义,完全由剧作者和演员予以假定,观众也表示赞同和接受。时间和空间处理的灵活性使戏曲把舞台的局限性巧妙地转化为艺术的广阔性,这就是戏曲的虚拟手法的集中表现。”③塑造李叔同这一人物的整个过程中,我采取了一种杂糅的表现手段,将话剧的真实与戏曲的虚空、缥缈、抽象有机融合在一起,尽量找寻剧本所需要的灵动效果。

三、话剧与戏曲之间的灵活转换

剧本初始之处有这样一段词:

弘 一:多少年过去了,这种声音又回来了!第一次听到它,是在光绪十年九月二十三日的这一天,这一天,父亲死了。今天,民国三十一年九月四日,我的身体热得发烫,热得就要融化。“我见他人死,我心热如火,不是热他人,看看轮到我。”由死,我想到了生。

这部分最初叙述李叔同的追忆时,我所运用的就是一般意义上的话剧台词,而一旦进展到“我见他人死,我心热如火,不是热他人,看看轮到我”时,台词的处理便产生了逆转,由话剧进驻到戏曲念白的展现,这种变换的目的在于对一股浓浓的感悟人生的佛学要义加以强化,使其从众多台词中凸显出来,引起观者的思考。

其他部分如“生即是死,死即是生,生与死血肉相连,是母子一对”;“人生犹似西山月,富贵中如草上霜”等,诸如此类的处理,也是为了达成强化的宗旨。紧接着,当人物由抽象跳回到现实状态时,便形成了“我想到了生”这句台词复归话剧的艺术处理。话剧与戏曲糅合产生的灵活的艺术效果,于此可见一斑。

戏剧样式之间的相互转换,对演员的要求是相当高的,尤其是从事舞台艺术的演员,台上只需十分钟就能完成的一个情节,在台下则需要花费几倍时间进行反复排演,这个道理从事舞台艺术实践的人是深有体会的。这部戏的编演中,要达到在两种艺术门类的台词交叉展现上游刃有余、收放自如、招之则来、挥之即去,不是件容易的事。编导无形之中为我的创作附加了更高的难度系数,我在这方面所下的功夫很大。毕竟舞台艺术不像电影、电视、灌唱片等那样,错了还可以“N”机重来,它有一种极为明显的属性——一次性、不可逆转性。这也就是戏曲演员常说自己每次演出都或多或少会留下些遗憾的原因。

四、“似我非我”的人物状态

整个剧情的发展中,演员表演人物时总是存在一些“似我而非我、非我又似我”,游离于人物内外的状态。

弘 一:民国七年,我39岁,我不再是李叔同,我是弘一,我是佛门一僧。

学生一:我国当代艺术,有今日之成就,始于先生首倡之功;是先生引进了西洋戏剧、西洋绘画和西洋音乐。我敢说自有学校以来,自有教育以来,没有胜过先生的。

学生二:先生走了,先生把什么都留下了。

弘 一:一无所有,一身轻松。

学生一:先生修的是律宗,律宗是佛教中最难修的一宗。因为难修,已经有700多年没人修了。律宗难修,难就难在一举一动都要合乎戒律,二百五十条戒律。

学生二:先生为什么对自己如此刻薄?先生为什么要出家?

弘 一:四十而不惑。

学生一:先生忍心抛弃骨肉吗?

弘 一:人生无常,如果抱病而亡,想不抛弃又怎么能够呢?

这一段完全能够引发两种完全不同的理解:一种认识是,弘一已经进入戏剧状况和人物塑造中;还可以有另外一种认识,就是这时的弘一并未进入既定的人物之中去,而是游离于其外的,是以一种极为冷静、客观的态度在向观众进行陈述。这是仁者见仁、智者见智的,也许正是剧作家想要达到的一个目的,她从头至尾的创作似乎都并不想以某种东西来规范受众的想法。针对这种情况,我在台词的处理上也尽量采用一种平实、冷静的语气,以期承编导之意,做到与此意境相符合,在舞台上给观众营造一个发挥自由想象的空间。

五、以戏曲节奏处理话剧台词

剧本后半部分中出现的一个情节,是通过画外音展示的。

[画外音:律宗难修,难就难在一举一动都要合乎戒律,二百五十条戒律。

[弘一双手合十。

[画外音:不杀生,不偷盗,不淫欲,不妄语,不两舌,不恶口,不绮语,不饮酒,过午不食,不涂香装饰,不自歌舞也不观听歌舞,不坐卧高广大床,不接受金银财宝。……

这个情节主要展现的是修持律宗戒条之多,并对弘一法师潜心佛学的决心起到了极大的烘托作用。这也是一种事实的陈述,但如果简单地运用话剧的念白方式,远远无法将这部分所要传达的意境展现出来。

这里我又一次借用了戏曲中“倒瓤子”的表现方式,在节奏由徐而疾的变化中给人以清规戒律带来的沉重的压迫感。这样的处理较之一般意义上的话剧念白,在展示个中意蕴时更显驾轻就熟。

五、加入戏曲做功展示人物情节

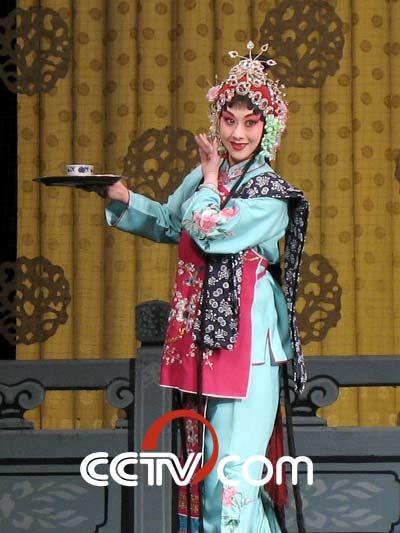

剧本在展现弘一与俞氏成亲时,仅仅运用了一句极为简单的画外音:“父母之命、媒妁之言”,便一带而过了。尽管这不是剧中所要表现的重点,但作为弘一人生转折点上的一个女人,这段情节是需要适当在观众面前有所呈现的。我在表现这部分时,与饰演俞氏的演员在舞台上运用的是一套“对头、跪地、拜天堂”非常戏曲化的表现方式,点到即止,但又清楚地告诉观众我们行完成亲礼了。

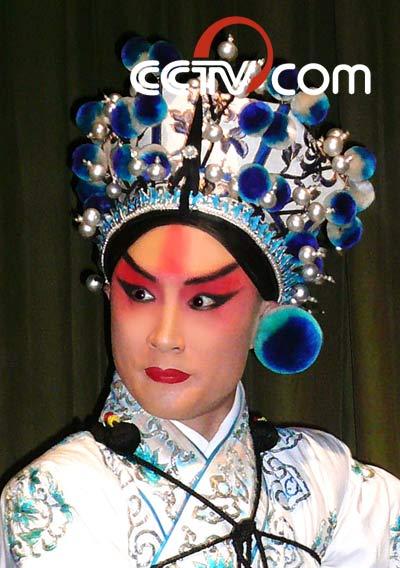

戏中戏是该剧的一个特色,在剧本谈到“教会我演戏的,是一个疯疯癫癫的艺妓”时,紧随其后的就是一段戏中戏——昆曲《秋江》。为了将人物由戏里的现实引入戏中戏且不显得生硬,我以僧袍的宽大袖管代替水袖,以类似戏曲中耍水袖的表演顺利且自然的地完成了人物在两度空间内的跳跃。整场演出都是在不更换服装的情况下进行的,在演《山门》、《秋江》、《茶花女》片段时,所着的都是僧袍,目的是在服装和化装都不改变的前提下,在瞬间实现时空的转化,告诉观众所演出的是戏中之戏。

六、评价与余韵

实验话剧《弘一法师》在首都剧场首演,在上海、北京等处都曾演出过,其中尤以上海反响最为热烈。戏剧理论家田本相著文说:“话剧学习中国戏曲的历史,可以说同话剧的历史一样长久。……在表演上直接把戏曲的身段、韵白化到话剧的表演之中,化到整体人物的塑造之中,《弘一法师》还是一个独创。设想,……不是有机运用了戏曲的优美的身段,以及十分具有表现力的韵白,还是话剧原来的对话和表演,是不可能如此深刻地表现弘一法师的精神历程和精神世界的。”

有位曾经在剧场看过此演出的朋友,写下这样一首自由体诗作为观剧杂感,对李叔同的一生做了一个总结,很有些意味:

他有一颗禅心 羁绊三十九年后 终于尘埃落定

……

爱过三个女人

母亲说 等我死了你再出家

妻子说 等孩子长大了你再出家

情人说 等我老了你再出家

三个女人 一人给一个束缚

后来

她的生命终了

她的孩子大了

她的容颜去了

他终于可以出家了

……

前三十九年 不过是逢场作戏 三十九年的人生 如戏

但你是好戏子 不肯辜负了舞台及给你搭戏的众生

你不欺场

你演得不错 你演成一代名家李叔同

后面的岁月 你留给自己

你参律宗 你立意要对自己刻薄

你神情寡淡 但不寂寞

后来你死

月光如水照缁衣

好繁华一场人生 不过四个字 悲欣交集

你有禅心如月