名副其实的中西合璧

——谈歌剧《文姬·胡笳十八拍》的创作演出

2001年2月,由美国亚洲协会创作的歌剧《文姬·胡笳十八拍》在美国纽约首演。这是一部中国人参与创作的西方歌剧,由旅美华裔林品晶女士作曲,中国编剧徐瑛先生写中国故事,由美国导演架构全剧,以中、美两国艺术家合作演绎,在美国上演。因此,这部歌剧从诞生的一刻起就具有特殊的意义,呈现出与一般的歌剧、戏曲或实验戏剧不同的面貌,是东西方文化的交流与合作,是名副其实的中西合璧。

一、剧情结构

本剧故事情节基本按照历史面貌,剧中《胡笳十八拍》的曲词直接采用蔡文姬原诗。导演是一位美国人,从现代西方戏剧的角度,运用很多西方戏剧因素和结构理念来搭建全剧的框架。

全剧描述了公元195-206年,中国汉代的蔡文姬在战乱中冲散后被匈奴俘虏,受到欺辱和变卖,途中被左贤王发现,带到北国。文姬在异国他乡孤独无奈,思念故土,回想起父亲蔡邕在家把书简焚烧,把琴摔碎。文姬把古琴抢下来,抱着古琴逃跑。左贤王看到她非常想念古琴,又为她讨伐汉朝,抢回一把古琴。文姬因左贤王的爱深受感动,在北国生儿育女。汉使来请她回去,她抚琴一曲,一方面思念家乡,留恋故土,另一方面又儿女情长,留恋夫君儿女。文姬内心充满了矛盾与交错,在归与不归之间左右为难,徘徊不定,久久停滞没有结果,留下了未知的结尾和深深的思考。

二、角色塑造

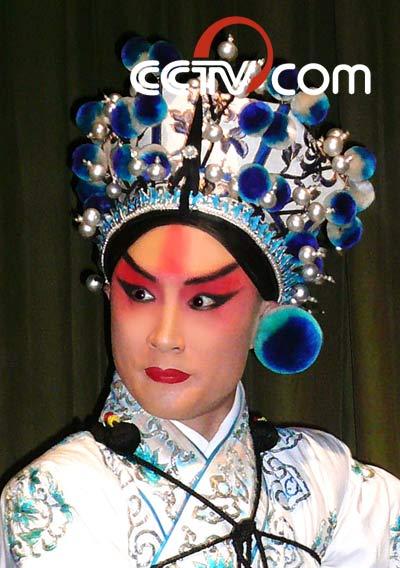

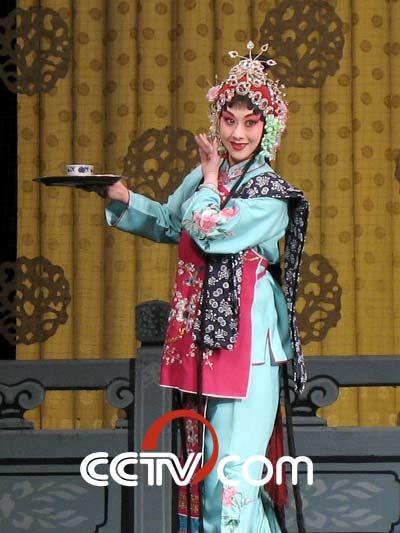

整部歌剧仅通过三个人演绎文姬归汉的故事,其中有两位歌剧演员,左贤王由一位美国的男中音歌唱家扮演,蔡文姬由留美的华裔女高音歌唱家刘秀英扮演。由于另一个角色具有特殊性,当时挑选了很多演员来试唱和表演,但都没有找到合适的人选。前几年我一直在美国进行传统和新创剧目的交流、演出,主创人员知道中国戏曲表演手段丰富,戏曲演员有能力运用唱、念、做、打的综合表演技艺胜任这一角色,于是最终找到了我,决定请我参演。

根据剧本框架和人物构思,我在全剧中表演的份量比较重,要兼演说书人、汉使、蔡邕、汉将四个角色。说书人是身穿长袍的形象,汉使是类似小生的中性行当,蔡邕是戴白髯口的老生,汉将是身怀武艺的花脸。除了这四个剧本规定的角色,还要串演左贤王手下的一个打手,是说书人临时演变的小丑。这是一个新的创意,对我而言是个大挑战。我实际上担当的是一个串场人的身份,通过不断变化角色,时而演人,时而演景,完成剧中人物和时空的转换,起到串联整个故事的脉络,演绎曲折的情节,营造文姬和左贤王戏剧场景的作用,一个人完成全剧的起承转合。

本剧是歌剧、戏曲与实验戏剧的综合体,作为歌剧,有一套相对固定的艺术规律,不能超越歌剧的本体;但作为室内歌剧,又不同于真正意义上的纯粹歌剧。它不是戏曲,表演不是程式的,又需要运用程式的元素加以重新编排创作;也不是实验戏剧,不能过于怪诞出奇。

我在舞台创作中实际上担当了技术导演的工作,充分运用戏曲表演的创作法则,安排具体的舞台调度和人物动作,让西方歌剧演员在舞台上充满中国戏曲表演元素,具有浓厚的中国民族戏曲风格。总体上不脱离歌剧的体制,只是借用戏曲的元素,发挥戏曲表演的优长,仍还原于歌剧的表演。

三、音乐风格

本剧作曲为林品晶女士,这位一直生活在美国的华裔作曲家有着很高的西方音乐造诣,又积淀非常深厚的国学基础,曾创作很多中国古典音乐与西方音乐相结合的作品。本剧的音乐风格既不同于西方歌剧,又不同于中国戏曲,是歌剧与戏曲的融合;在整体结构上不是割裂、杂糅的晚会拼盘,而是在西方音乐的结构中大量运用中国音乐元素,构成一部完整统一的新创歌剧作品。

我在演唱时,在音乐上曾作过几番调整,开始想纳入西方歌剧的系统,按照美声唱法,但觉得并不适宜,效果也不甚佳,几乎在一个多月的时间里走入了一个误区。我专门找了一把古琴进行研究,并到旅美古琴演奏家袁中平先生家中切磋,采用各种风格多次试唱、试录、试听,开始总是找不到感觉,后来索性运用古曲或接近戏曲的方式演唱,录完音后再听,一拍即合。大家都认为这种演唱的感觉是最舒服的,是心中所期待的样子。

旋律本身并不是最重要的,关键是演唱风格的把握。由于剧情是中国历史故事,我扮演的又是中国人物,具有中国古典特色的演唱不仅没有障碍,而且与全剧的意境特别吻合,与人物的身份非常贴切,显得恰如其分,恰到好处,由我作为戏曲演员唱来更是游刃有余。于是我大量运用古曲的演唱方法,将中国古典音乐风格贯穿到底,绝大部分用中文演唱,夹杂一点英文演唱和念白,与文姬、左贤王的演唱既有区别,又非常和谐,在对立中达到统一。解决了音乐方面的问题,在声腔里找到感觉,心里就定下了基调,贯彻在全剧的创作中。

四、全剧表演

开场时,台上挂着纱幕,上面有一幅壁画,画的是文姬归汉的故事。一束追光打在台中,我戴着礼帽,穿着风衣,拿着伞,就站在纱幕前欣赏这幅画,表示一个长者和观众一起在博物馆欣赏古画,品评历史。这个很现代的开场方式,把观众带进故事情节,引入戏中。

我慢慢摘下礼帽,脱掉风衣,露出里面穿着的一套中国传统样式的长袍马褂,再拿起一把扇子,一个说书人的感觉就映入观众眼帘。我缓慢地轻步走到中间,转过身来,将扇子在掌上一拍,就像说书人以醒木拍击桌案,表示开讲。琵琶声起,随着音乐开始唱:“乱世起烽烟,群雄逐鹿中原……”,把观众引进说书的情境。突然转身一变,用女性的动作,以文姬的口吻述说战乱的切肤之痛和远离故土的思乡之情。戏还没开始演,就通过说书人几句唱、几句念、几个身段,把故事说到结尾了。

我引观众的视线入幕中,在短短的几秒钟内把长衫一脱,反过来一套,就穿上一身红箭衣。我猛地把整个纱幕从台顶扯下来落到地上,露出原来在纱幕后的文姬和左贤王。我转身戴上一顶盔头,马上变成汉使的模样站好,于是台上就站着三个人物了。这个直接的场上转换是一种很巧妙的设计,纱幕从天而降,从说书一下子进入实地演绎的故事,我扮演的汉使来与左贤王讨论赎文姬的条件,要迎接文姬归汉。从看画到看历史,从听说书描述到看实体演绎,是一种递进关系。

文姬出场以后变成倒叙手法,表现战乱的情景,在文姬演唱时我又把红箭衣反过来半褶着膀子系上,把膀子一捋,变成一个醉醺醺的打手,拿着一根棍子追打、掠夺文姬。正在这时,左贤王前来制止,掳文姬去了北国。服装翻过来就换了一个人物,再翻过来系在腰上又是一个人物,一场中接连转换了三个角色,这种方式来自中国戏曲的创作法则,但人物、舞台的自由转换比戏曲还要超脱。

文姬在去北国的路上,我又转换为一个汉将,成为驱车的军卒,作为行军的路上陪衬,通过形体的表现、说话的声音转换场景,仅靠一个人就表现了左贤王带着文姬,大队人马浩浩荡荡前行的场景。这种简洁精炼的戏曲表现手法在西方舞台上得以充分发挥,收到了四两拨千斤的功效。

文姬在北国思念故土,忽然追忆起被抄家时,父亲愤怒地焚烧书简的情景。时间转为倒叙,场景闪回到家中,我还是穿着红衣,但戴上了白髯口,换上了巾,就变成蔡邕。表现焚书场景的手法很简单,在舞台上铺一块白布,把竹简往里一扔,用红光一打,就代表书浴于火中,主要是通过文姬和蔡邕的唱与做,表现焚书、摔琴的过程。这里我有一大段咏叹调,是对自己心爱的焦尾琴的赞美:“声如钟磬,圆润清纯……”,这段演唱基本是清板,用古琴伴奏,古典风格非常浓郁,每到此处观众反映非常强烈。唱完之后我把帽子一摘一放,就又跳出剧外了。

文姬在逃跑时抱着一把古琴,琴摔了,因此一直闷闷不乐,倍添伤感。我扮演的说书人把文姬的苦闷告诉左贤王,实际上是在演绎左贤王自己的想象,是他内心思想的外化,知道文姬想念她的古琴,于是发动战争到汉朝抢琴。

台上音乐一变,就表现左贤王为了给文姬抢琴,兵发汉朝。他下去换铠甲时,我拿着一把大旗上场,设计了一套旗舞,表示出征。左贤王兵临城下,我扮一个小丑来报信,这也是戏曲的表现手段。左贤王站出来了,我进去之后马上戴着一字胡,拿着宝剑,走台步出来,变成一个汉将前来迎战。

对于开打的处理,导演不满足于仅是声音上的表现,而且希望通过肢体语汇,让观众从视觉上也有所理解,更能烘托音乐形象的塑造。舞台上不能真打,表现双方战争场面更加抽象虚拟,虚拟到不跟对方见面,连眼神都不互相对视,两人在台上各站一边,只根据鼓声节奏的变换,面对观众表演出进攻、防御等各种动作,空对空地打,但让观众觉得双方是在对打。虽然没有武术的短兵相接,但开打的神态、动作的节奏都很强烈,而且运用了旋子360等很多高难度技巧,展示了腿功,营造的氛围是互相在打斗。这场戏的构思和开打的动作设计由我来完成,战争场面完全靠演员的唱、念、做、打来表现。因为我是戏曲演员,懂得发掘和运用戏曲的表现形式,不仅我自己这么做,也引导歌剧演员这么做。这种法则来源于戏曲,但这种方式已经超越了戏曲,以这种方式处理也是在探索不同的表演手段。这场戏非常具有喜剧色彩,运用诙谐幽默的表现方式和精彩的技术技巧,博得了观众很多彩声。

左贤王抢到了琴,带回来送给文姬,文姬深受感动。他们有一段抒情的咏叹调,但导演觉得仅用唱不足以烘托他们美好情感的升华,我就通过虚拟表演,从客观上加以渲染,营造这种环境。我很简单而巧妙地剪了一个大圆月亮,从舞台的上场门起,走云步至下场门,又走回来,用形体表演表现大草原的夜色,描画月亮缓缓升起又缓缓降落,周而复始的景象,代表时间年复一年,月复一月,日复一日的流动,也表现两人恩爱进而融合的场景。戏曲里一个简单的虚拟表演动作用月亮这一实物表现出来,提示了时间的推移,营造了典型的环境,喻示了深刻的内涵。

我抱着一卷蓝色的丝绸从后台上来,拉了一条不规则的斜线,像弯弯曲曲的溪水形状。我把纱抛到观众席上去,开始观众不知道意图,等到我做打水漂、洗脸、泼水、戏水等舞蹈动作,观众一下子乐了,心领神会地认可了这是一条小溪。左贤王与文姬一起,坐在溪边的石头上唱情歌,相互亲近。整个戏的背景、时间和环境都是靠我的舞台表演来呈现,这种中国戏曲中常用的手法在西方观众看来却非常大胆,让他们觉得非常惊奇赞叹。

文姬一边唱着儿歌,一边不断地在收地上的丝绸,把丝绸全部收到手中,一扭便扭成一个襁褓的形状,表示在这个美好的环境里,随着时间的推移,文姬在北国与左贤王在一起度过十八年,两人融合,生儿育女了。一条小溪水收成一个孩子,既巧妙地运用道具,又自然地把丝绸收起来了,这已经超出戏曲的表演,其实是在戏曲创作规则的基础上更发挥创作想象力。这恐怕在西方人的演剧观中是想不出来的,关键是还能让西方人理解其中抽象、写意的意境,观众发出了会意的笑声。通过简练的方式充分发挥演员创作的主观能动性,靠演员的表演完成舞台的艺术构成,这场戏显得比较成功。

随着孩子的出生,紧接着发生了一个破裂:曹操派汉使来接文姬回去。我突然用手“啪”的一下把月亮捅破,这个冲击视觉的动作很形象地表现这种破裂,象征平静的时空在刹那间被打破了。随着音乐声,左贤王和文姬站起来,骚动不安。左贤王说文姬可以回汉朝,但孩子要留下来,让文姬自己决定去留。

我变成汉使,捧着一把古琴上来,与文姬谈判。这时我用了戏曲中抚琴演唱的虚拟形式,盘膝而坐,抚琴一首,唱了一段“仲尼思归,鹿鸣三章……”,是蔡邕原词,希望通过词来打动文姬,劝其归汉。这段演唱用的也是古曲的唱法,比较清淡典雅。唱完以后我站起身来要走,文姬说:“等等”,要再想想,接着有一段唱,倾诉了发自肺腑的情感。这时文姬的内心世界充满了焦躁、不安与矛盾,虽然她对丈夫、孩子很有感情,但又无限思念故乡,面对无法解决的矛盾和悲剧的命运,文姬难以取舍,只留下充满彷徨和感伤的歌声。

我慢慢回到台边,穿上刚开场时的风衣,戴上礼帽,拿起伞,看着文姬在演唱,就像一开始看画时一样定格,把观众又引回到开场时在博物馆里欣赏古画,品评历史的情景,在静默中结束了整部歌剧。

五、创作启示

对这部歌剧的创作,让我们知道如何利用传统戏曲,同时知道如何在传统戏曲基础上更加有新意,更知道如何让传统戏曲与西方戏剧、西方艺术相融合,如何实现名副其实的中西合璧。

首先,充分利用戏曲,张扬个性。这部歌剧的故事内容情节并不复杂,关键在于创作的形式。当民族艺术与西方艺术发生碰撞,在交流合作中进行创作时,如果总想去贴近对方,纳入对方,符合对方的艺术规律,融入对方的艺术特色,这是错误的。

越是有民族特色的艺术,越是有个性,不应该回避戏曲,盲目追求西方,要敢于充分运用戏曲,充分发挥戏曲最富有特色,表现力最强的优势,彰显自己的风格,凸现自己的特色。运用自己最熟悉的手法时,感觉会更合适,更舒服,更突出,更能体现出自己的艺术魅力,收到更好的艺术效果。

其次,在传统基础上加以发挥,创造超越戏曲的创作手段和法则。戏曲已经形成模式和套路,形成一套先进的创作法则。对于传统技法在新创作品中的运用,要经过相应的变化,而不是机械照搬,按部就班;要更加富有想象力,开拓新的戏剧理念,创造建立在原来基础之上的新法则。

新戏可能会有很多不成熟的地方,也可能让人不理解,但在创作上可以不拘一格,各种方式都是可以演戏的。西方的一些戏剧理念是中国戏曲中所没有的,在创作过程中可以受西方思想影响,发挥不同艺术个性的长处。如把纱幕从台顶突然拉下来的创意设计,现场变换服装、一人饰演多角的角色安排,相互不接触的开打动作,这些能力可能原本就是戏曲演员所拥有的,但由于戏曲艺术的严谨使得我们不会迈出这一步去表演。在创作过程中合理运用西方的理念更新创作法则,能够不断地开阔思路,拓展空间,进一步认识艺术,认识中国戏曲和西方戏剧;探索创作和表演领域更新的层面,发掘更符合艺术规律的创作潜力,实现更能丰富舞台的表演手段。

通过对于中国戏曲和西方戏剧两方面的观摩、学习,我在自己的创作中突破了传统戏曲,也演变了西方艺术,不断在中国戏曲和西方戏剧的理念之间寻找一个契合点。如果把西方戏剧理念往回拉一步,让中国戏曲理念向外走一步,可能就会产生一种新的舞台创作动力,创造出一种新的手段、新的法则,实现两者的融合。

六、演出反响

歌剧《文姬·胡笳十八拍》在美国纽约、曼哈顿等地演出很多场,完全是在美国文化的背景下演出,让观众在西方歌剧里充分领略了内涵丰富、意蕴深厚的中国传统文化和民族戏曲艺术的独特魅力。演出盛况空前,谢幕最多达到十三次,观众多是喜欢中国文化的美国人,也有中国的白领阶层。后来本剧又参加香港艺术节,得到香港各界好评。美国《纽约时报》,香港《大公报》、《晨报》等,对此都有记载和报道。