中国戏曲与古希腊戏剧的对话

——实验戏剧《巴凯》的创作

一、排演缘起

排演实验话剧《巴凯》的这段经历,可以用“机缘巧合”来形容。1995-1996年,我由戏曲学院借调至中国京剧院,参与新编历史剧《火醒神州》的创作。当时中国京剧院院长是曾任中国戏曲学院常务副院长的苏移先生,早在学院任职期间,他对我的业务能力就比较熟悉。赴任中国京剧院后,他也一直有将我调往身边专职从事戏曲演出的意向,认为这是一条最适合我的道路。借着排演《火醒神州》的机会,他向当时的中国戏曲学院领导正式提出了这一想法,双方经过一段时间在人事上的磋商,最终达成让我继续留教学院表演系的共识。

无巧不成书,在借调中国京剧院的这段时间表里,我竟与古希腊悲剧《巴凯》结下了不解之缘。《火醒神州》排到1995年10月就停止了,就在此时,美国纽约希腊话剧团制作人Peter带着亚裔导演陈士争到亚洲来,为即将筹排的实验话剧《巴凯》选择适当的合作伙伴,他们不约而同地将目光锁定了中国戏曲。

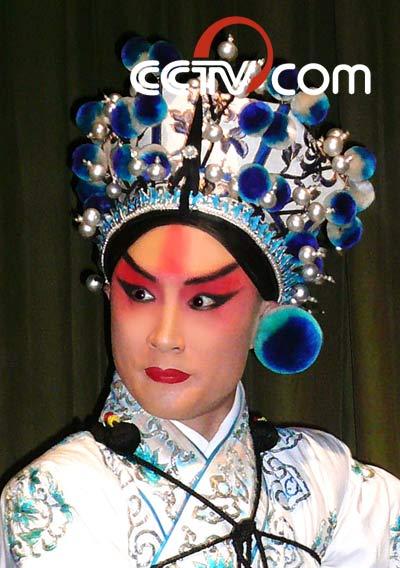

在往后的接洽过程中,当我们谈到为什么戏曲会成为他们的首选对象时,这些来自异国的朋友说,抱着将这部戏做精、做好的态度,他们遍寻了亚洲各国的多种艺术样式,最终觉得戏曲是其中最具表现力和艺术功力的一种。再者,他们认为戏曲的表演元素与古希腊戏剧的演剧形式有一定的相通之处,譬如两者都追求一种高度的综合性。在定下以戏曲表现这一力作的整体基调之后,制作方采取了一种类似影视演员试镜的方式,对应征演出的人员逐一严格遴选。当时我也在苏移先生的鼓励下,抱着试试看的态度,参加了这场包括众多优秀演员在内的独特角逐,并获得了主人公狄奥尼索的饰演权,这是我始料不及的。能参与这样一部富于全新创作思维和表现手法的戏剧演出,对于我这个当时正值发展的青年演员来说,是一次极大的鼓励和不可多得的锻炼机会,我感到非常荣幸。

二、场次安排

《巴凯》是由古希腊戏剧家欧里庇得斯创作的经典悲剧作品。改编后的话剧本将由原来的七幕并为五个部分:

第一部分,是狄奥尼索的独白,他对自己的身世和来到亚细亚城的目的做了明确交待:要为自己被姨娘们的谗言所累、遭雷劈死的母亲复仇,还要给对他不敬的王位继承人、姨娘阿鸽维的儿子潘希斯以应有的惩罚。

第二部分,巫师田瑞斯、老国王卡德摩和潘希斯之间的一段对话,清楚地传达出了一个信息:对狄奥尼索的崇拜已经充斥了整个亚细亚,满城人的思想行动几乎完全受控于他。潘希斯对此十分气愤,声称一定要将这个蛊惑人心的可恶家伙抓住,砍下他的头颅,进而向全城百姓宣示狄奥尼索并非不可侵犯的神。

第三部分,紧接上面的情节,狄奥尼索不加反抗地被捆绑到潘希斯面前受审,兵士的回报交待了在此之前狄奥尼索已经施法将被潘希斯囚禁的亚细亚妇女全部放出来。他之所以不加反抗,是因为他是无所不能的神,这也正是他后来要让潘希斯亲身体会的。

第四部分,被关押在牛棚里的狄奥尼索以一头公牛为化身,摆脱了潘希斯的控制,并以神力将整个宫殿震毁。听完牧人讲述城中妇女、包括自己母亲的疯狂举动后,一向态度坚决的潘希斯对狄奥尼索所谓神的力量产生了一种潜藏的好奇,并接受了狄奥尼索的建议,随他一同上山。狄奥尼索预言了潘希斯将被自己母亲阿鸽维亲手杀死的悲剧命运,而狄奥尼索就是这场悲剧的缔造者。浑然不觉的潘希斯,很轻易地被狄奥尼索俘虏了思想,他的悲剧正在悄然发生。

第五部分展开时,牧人出场陈述了潘希斯已经如狄奥尼索预言那样死去的可怕血腥过程。阿鸽维“狩猎”归来,她的意识完全被蒙蔽住了,甚至为自己在山林中“狩猎”的壮举而欢欣不已,当醒悟到亲手杀死了自己的儿子时,这个可怜的女人做出了流走他乡的决定。至此,狄奥尼索完成了自己来到这座城市的使命,全剧就此终结。

三、创作体会

1、全新探索

中国戏曲和古希腊戏剧的对话与融合是一种全新意义上的探索,这对于长期在虚拟和程式表演中成长起来的戏曲演员来说,是极富挑战性的。古希腊戏剧流传至今,有据可循的资料越来越少,当时包括导演在内的所有主创人员对这种表现形式都没有比较明确的把握。这样的艺术创作对演员而言,既是一场严峻的挑战,又给演员提供了很大的想象和表现的空间,可以加入很多自己的东西,无需拘泥于形式。

2、角色设置

今天所能看到的古希腊戏剧只是一些当时演剧的图片,所能了解的也只是这种演剧体系包括三个主要演员和一组歌队,而三个主要演员要串演剧中所有角色,正如我在剧中除饰演狄奥尼索之外,还要串演田瑞斯一角。

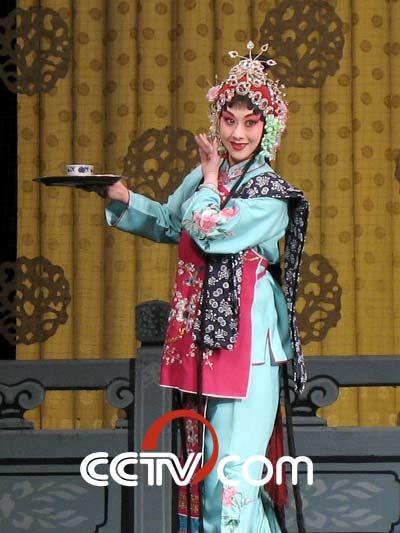

古希腊戏剧中往往会设置一个牧人,这出戏里同样存在这一特点,牧人主要是陈述城中百姓对狄奥尼索的态度。他首次出现于第三部分,向潘希斯讲述被狄奥尼索从牢笼中解脱出来的亚细亚信女们的疯狂举动;第二次出现于第五部分,在潘希斯被杀死后讲述了整个过程的血腥和残酷。舞台艺术讲究唯美,一些场面在台上无法呈现,牧人这个角色的重要性就在于将艺术与真实有机地结合在一起,将一些过于宏大、看上去会使舞台纷乱,或者较血腥、无法搬上舞台的情节用类似数来宝等不同的方式口述出来,为情节发展提供有益的补充。不能演的用说表现,能演的力求体现一个“新”字,这是整个创作班底共同的不懈追求。

3、步法设计

狄奥尼索的上场,对于习惯了跟着鼓点、迈着台步上台的戏曲演员而言,确实有一定的难度。狄奥尼索的第一次上场,最初是导演在下边喊“出场”,而我则干干地站在台口上不去,更别说把人物此时的情感融进去了。后来我发现了笛子在这里的妙用,几声笛音既起到了锣鼓的作用,又营造出了一种空灵感和诡秘的氛围,此时我所扮演的狄奥尼索自台中央缓缓“飘”出来,整个舞台上氤氲的是一种神的威严和主人公怀抱仇恨的阴沉。后来的演出效果也证明,这样的设计是成功的。演出最后,我又是从三两下笛子的幽声中“飘”然而出,正好和开场时的情景相呼应,一则说明狄奥尼索的使命已经完成,二则仍不失时机地表现他神的威力。

演出第三部分,当狄奥尼索被士兵捆缚上台的时候,我借用了京剧程派艺术大师程砚秋先生的“慢步量”,这样的出场台步意在以阴柔表现神的不可抗拒,并给人带来一种未知的神秘感。

4、念白方式

用哪种念白方式才更利于表现这个怀抱着仇恨、阴阳不定的神的形象,是塑造狄奥尼索一角要解决的一大难题。主创人员在一起研究和试验了很多次,话剧的念白和京剧的韵白都达不到剧本和导演要求的那种怪异和阴柔的感觉。一次,我不经意中发现一种京韵白结合的念白形式,即梨园行话所说的“风搅雪”,如果化用得好,一定能够对塑造人物产生意想不到的效果。经试验后,导演对此也深表赞同。

在戏的开端、狄奥尼索刚上场时,有这样一段念白:

我是宙斯的儿子狄奥尼索,

我母亲是卡德摩国王的女儿,

可怜她在生我时遭雷劈死,就埋在这座皇宫前。

我本是神,化作凡人到此,

为我可怜的母亲昭雪!

只恨当初,我的姨娘们在我父宙斯面前,诽谤我母,

说她和别的男人私通,生下了我,

我父暴怒之下便将我母亲用雷劈死!

如今,我来到这个城市,

要让这里的妇女穿上我的教服,手持我的神杖,

连同我那些可恨的姨娘们一起,心醉神迷,离家出走,

在山林中狂欢!

我要让这座城市知道,我母亲为宙斯生下的是一尊神!

我就是神!

这段念白是对前情的交代,也突出了狄奥尼索此来的目的就是要以法力将整个亚细亚颠覆,为自己的母亲报仇。此时人物身上充满着仇恨,并存的还有一种作为神的神秘和不可捉摸。为体现这种情感,我将念白的重点放在了“我、宙斯、卡德摩国王、遭雷劈死、神、昭雪、姨娘们、诽谤、狂欢”等词上,意在突出念白在表现人物情感和剧情发展时的作用。

第四部分中,在表现狄奥尼索戏耍潘希斯和震毁宫殿的大段描述时,美国资深音乐人Even设计了一段类似rap的节奏形式,与我的边念边舞相结合,导演当时对我的要求是一定要协调好动作和语言的节奏,两方面不能同时断,要给观众一种情断意不断的欣赏感受。

5、面具巧用

这部作品之所以创作难度较大,还有一个因素是主要道具——面具的应用。古希腊戏剧的演出人员都要戴上面具,具体怎么演,创作人员则无从得知。戏曲界有句行话叫“一身之戏在于脸”,脸被遮起来了,单凭一张面具表现人物复杂的心理活动谈何容易。这是我最初的想法,但经过一段时间的排演后,我发现面具自有其妙用。当面部产生方位、幅度、动态节奏变化时,人物微妙的情感变化也会一定程度地表现出来。更为重要的是,这样的设置能给观众预留出无限的假象空间,使他们不由自主地去想象斯时斯景之下人物当有的情感,这在一定程度上为演员演出做了补充,与表演是相得益彰的。

6、武功运用

在表演过程中,我还采用了一系列的武打动作。第三部分中,我用一个360度的旋子,加上一串串翻身,来表现狄奥尼索身为神的威力,这是其它艺术门类的演员完成不了的,却是武戏演员的基本功。但这武功却在这出戏里大大地折腾了我一番,最主要的原因就是我的视线是被面具遮着的,加上舞台灯光惨淡,着实给我的施展带来了一定的难度,但也使其成为众望所归的一大舞台亮点。

当剧情发展到狄奥尼索以公牛为自己的化身戏耍潘希斯时,我用手中的神杖耍了一套棍花,力求以戏曲特有的方式尽显狄奥尼索的戏耍之意。武功在剧中运用的极致,在于表现宫殿被法力倾覆时的一个硬卧鱼加一个腾空转身叉,尤其是后一个动作表现的就是大厦倒塌的场景,是以舞台的抽象写意表现生活实物的范例。这个动作是我在演出此戏时创造出来的,打破了戏曲的程式,超出了戏曲舞台的法规。实行多种创新元素的优化组合正是这出戏的一个主导创作思路,这也算是我为这个创作团体进献的一点绵薄之力。

四、社会反映

实验话剧《巴凯》在北京、希腊、维也纳等地相继搬演过,尤其是在欧洲戏剧家云集的纪念欧里庇得斯诞辰展演中,它从众多同一题材的戏剧作品中脱颖而出,受到了当时欧洲戏剧中心主席的赞誉,他说:“这是我所看到的表现这一题材的最有震撼力的一出戏。”