京剧《哪吒》导演手记

2005年5月,我们中国戏曲学院表演系学生排演了大型神话京剧《哪吒》。这出戏,是在传统戏《乾元山》的基础上整理、改编而成的。我作为这出戏的导演,经历和承担了从艰难孕育到靓丽诞生的繁复过程。在此,粗略地梳理一下做这项工作时的思维脉络,应该是件有意义的事情。

一、排此剧的基本想法

还在上世纪八十年代,著名表演艺术家袁金凯老师就曾经整理演出过《乾元山》这出传统戏。我有幸跟袁金凯老师学习了这出戏,那时我才十几岁。以后经过不断的学习钻研和许多的演出实践,付出了无数的汗水和心血,这出戏终于成了我的拿手剧目之一,由此也使我对这出戏产生了非常独特的情感,艺术上有了许多的感悟,同时也对这出戏整体的舞台表现有了不少想法,正是有了这样的基础,我一直期盼能够将这样一出十分有特色的传统戏,,丰富扩展为一出大戏,并且以一种新的视觉感受搬上舞台,使很多年来的艺术积累、艺术追求,得以充分的体现。

多年来,我在学院表演系及附中的一些年级教这出戏,都是按照传统折子戏《乾元山》的路子教授,先后教了孙亮、王璐、徐滢等学生。本着因材施教的教育方针,在目前的在校生中,我们认为徐滢这个学生的条件最适合学演此剧。经过一年的教学及最终的舞台演出的检验、内外行观众的考试,可以说基本达到了预期的目的。排这样一出戏,也是为了丰富大戏的教学剧目,给教师及学生增加一些创作实践的教学内容,或整理改编、老戏新演,或创作新剧目,进行实战性的锻炼。希望此剧经过整理改编后,能作为我们表演系的一出优秀的大戏教学剧目加以传承。

中国戏曲学院不光是教学单位,它也应是个科研、实验、创作单位。《哪吒》的创作演出,就是本着我院多年来坚持从实践出发,以教学带动科研,以科研指导创作的办学思想,进一步深化教学实践,带动艺术创作,充分调动全系师生教与学、实践与创作的积极性。希望使这出戏的创作排演过程,成为一堂堂生动的具有实验性、探索性、前瞻性的戏曲角色创造课,成为一次探讨京剧发展走向的学术研讨活动。通过对《哪吒》这出对的精心打造,使我院表演系真正地体现教学、科研、创作三位一体的办学方针。

今年以来,我院为迎接教育部的教学评估正在进行着紧张的准备工作。那么,排演《哪吒》也是为响应配合我院评估促建工作,展示我院作为中国戏曲艺术最高学府的办学特色。评估是为了促建,办学是为了育人。表演系作为我院独树一帜的招牌部门,以培养全面发展的高素质戏曲表演艺术人才为教学宗旨,尤以培养京剧表演、研究和教学的高级人才为主要目标。创作精良的戏曲作品,造就优秀的戏曲人才,就是以最具特色、最为务实的方式来推进我院的评估促建工作。

以上这几重动机促使我想要排这个戏。此外我还想把多年来在国内外参与各种社会、文化、艺术交流、演出活动中获得的新经验、新观念引入我院的教学、科研工作中,运用于表演系的艺术创作实践,落实在《哪吒》的改编排演中。

二、整理改编过程

这么多年来,一轮又一轮的学——演——教的过程,使我对这个戏逐步加深了认识。不断地研究、积累,我发现这个戏非常有特色,但不少地方又不是很理想,进一步完善它的余地非常大。这次作为导演、同时又是编剧之一,我考虑到要想以一种新面貌推出这出戏,就不能满足于小修小补,必须下功夫进行整理。后来发现整理也不行,简单的整理也不足以改变这个戏在主题、故事情节、人物形象等方面的不足。所以整个故事情节都要重新构思、编排,把不合理处要变得合理些,把故事讲不通的地方要讲通了。

在剧本方面,传统的《乾元山》情节简单,故事主线不清楚,立意不高,有很多不合理的地方。如哪吒玩耍,偶用神箭误伤青石所化女仙石矶娘娘之徒,又与石矶争斗,惹祸后怕回家挨打,向师父太乙真人撒谎,太乙真人用神火罩收炼石矶,弄得不可收拾。按现在来看,这就是不讲理,剧中的哪吒是一个因贪玩而闯祸的形象,太乙真人也落下了“护犊子”的话柄。所以排这个戏,就必须要重新整理剧本。

为了重塑一个富有正义感的少年哪吒形象,我大胆对原剧本加以改编完善,重新立意,深化主题,丰富故事情节,捋顺人物关系。在改的过程中,首先要把故事理顺,使之合理化。过去头场是石矶坐场,只是碧云、碧霞作法,哪吒走边射箭,不提及穿云箭。现在第一场就把主线立在穿云箭上,故事发生于穿云箭,最后由穿云箭收尾。

戏的头场,石矶就道出了穿云箭断其山洞仙脉,扰其清修,因而指使碧云、碧霞去盗箭,其目的就是要毁掉或者盗来穿云箭,让自己安心修炼,因而冲突就有了,开场就围绕着穿云箭这个冲突点来展开。碧云、碧霞误以为哪吒不在陈塘关,才敢来盗箭,没想到正碰上回来给父亲祝寿的哪吒,惊慌无奈中,碧云、碧霞只好采用第二计,施用飞沙走石大法毁坏城池趁机盗取穿云箭。哪吒知道穿云箭法力无边,可以降妖除魔。而穿云箭是陈塘镇关之宝,陈塘关地处四海之水,一旦弓箭分离,就会把陈塘关淹没,这就把矛盾推上来了。这是我们在构思中重新添加的情节。哪吒此时左右为难,不射穿云箭,城池被毁百姓遭难,如果射出,海水涌来,城池被淹,这样就增加了哪吒内心的矛盾冲突变化。他的一切行动是为了拯救百姓,这里主题思想升华了,哪吒的形象就变了,有了正义感。哪吒射箭的行为由无意的玩耍误射,变为有意的为护城救民而降妖伏魔,哪吒与石矶的战斗由赌气争胜变为正义与邪恶力量的交锋。哪吒作为正面人物,其行为是为了生灵百姓,为了城池的安宁,除妖降魔,伸张正义,人物形象立得住,更丰满感人,更富有正义性,更值得人们去赞扬。与传统的《乾元山》相比就有了本质的区别。

全剧主要场次和主要事件是:一、作法,石矶点化碎石成精,设计盗取穿云箭;二、访友,玉鼎真人携弟子白猿往乾元山会访太乙真人,欲观哪吒习武;三、试剑(桃园),哪吒习武修炼,通过逗白猿演练剑法展示他武艺高强;四、行路,哪吒奉命回府卜与父祝寿,碧云、碧霞见哪吒回陈塘关盗不了箭,决定先施法把城池搅乱趁机盗箭,没想到被一箭射死;五、射妖(陈塘关),哪吒面对飞沙走石,狂风大作,如不射穿云箭,城池会被妖法所毁,如射箭除妖,四海之水又会涌来,在射与不射之间矛盾,最后决定先射箭破妖法再寻回神箭镇城邦;六、除魔,哪吒发现石矶为己利益残害百姓,与之理论争辩,石矶恼怒,设石头大阵欲杀哪吒,哪吒为箭舍身相斗,太乙真人前来相助,用九龙神火罩将其降服,哪吒将穿云箭送回陈塘关。

全剧贯穿行动是哪吒的行动。穿云箭是一个引子、一条线,矛盾冲突主要围绕着穿云箭。它影响石矶清修,石矶要把它除掉,派碧云、碧霞去了,行路中情节突变,准备作法,没想到哪吒出现了,与哪吒冲突。射完剑以后哪吒要来寻箭,见石矶,争斗起来,最后必须得把箭给找回来,送回陈塘关。这些小情节和其他剧情的设置,都是为大情节服务的,都是小小的点贯穿于主线之中。

全剧主要人物是哪吒、石矶、太乙真人。几对主要人物关系是:哪吒与太乙的师徒关系,哪吒与石矶的正义与邪恶关系。设计小白猿是为了丰富剧情,小白猿也是一幼小少儿人物形象,通过它衬托出哪吒武艺的高强非凡。

这个戏的故事含量并不太多,但人物形象已经凸现出来了,主题也刻画出来了。情节上虽然稍微简单了一些,但再扩展延伸可能就有点牵强,意义也不大了。

三、对此剧的风格定位

这个戏本身就是一个神话戏,二度创作空间比较大。我在由演戏到导戏,由主演到导演的实践中,找准定位,统一风格,精心构思,为这出戏设计了具体而明确的结构方案。也就是要遵循戏曲创作以表演为中心的规律原则,处理好这个戏传统的精华部分,主要是哪吒的技艺是这出戏的精华,可以经过重新的处理,使“玩意儿”得到很好的保留。改编虽然基于传统戏,但要在继承中求发展,进行富有创造性的创作。力图在保留传统表演艺术精华,展现原有技术技巧,抓住“戏核儿”,不丢失精彩的“玩意儿”,充分运用传统技艺手段和表现方式的前提下,融入一些现代的戏剧理念和新的艺术、技术手段,力图使这出戏在原有的基础上更加好看。

排这个戏,有一定的实验性和探索性。这也是我多年来做演员进行各种创作的经历中所形成的一种理念、意识和习惯。因而更希望尝试用一些新的表现手段,借鉴、注入一些新的现代艺术元素,如现代音乐、舞蹈、灯光、机关布景,运用现代艺术的一些创作法则和理念,在剧本、表演、音乐、舞美、灯光、服装、舞蹈等等方面,进行重新衔接、定位、组合和丰富。有意识地进行这样的实验、探索和实践,进而希望舞台风貌,演出的样式,包括音乐结构、表演格调等等方面有新的看点。

此剧的总体风格,是通过老戏新演,古调今弹,赋予传统剧目以新的演出样式和风貌,使其具有现代感,具有一定的创作含量,达到较高的艺术水准,争取更多青年观众,让今天的观众都愿意看这出戏。

对艺术风格的把握是很抽象的,但怎么构思,怎么设计安排,怎么融入,怎么表现,必须是很具体、有章法的。

在音乐、表演等方面要有想法。将这些想法统一起来就是风格问题。我对这个戏最初的想法,是想追求戏曲、京剧和音乐剧的结合,要同时找到三者的感觉,唱、念、做、打俱全。这就得考虑音乐结构和灯光布景的安排。

四、导演构思方案

1、对音乐的构思

对音乐的处理,不能停留在传统的几大件的基础上,乐器上应该有新的配置。作曲上要有全新的编排,包括开幕、头场、幕间曲。主演的唱,打斗中的音乐,曲牌等的处理变化。音乐可以用现代音乐,将全新的作曲和配器与传统戏曲音乐相结合,并大量地融入现代音乐的元素。既体现京剧特色,因为有我们的锣鼓,听起来还是戏曲音乐;又巧妙地和有些现代音乐结合,给人以新颖的听觉感受。

作为一个实践创新剧目,我们尝试着把京昆旋律放在一起表现,里面有曲牌的演唱也有皮簧的演唱。从音乐结构上力求出新,现代音乐节奏同传统的音乐元素(锣鼓敲击)结合。如头场安排在石洞里,音乐要配合石头的动态的感觉,同时要跟石矶的唱结合起来,达到音乐上的统一。这套音乐是一种创新,在老的音乐里是套不出来的。头一场比较怪异阴森,节奏张扬急迫。然后在石矶显出人形后,安排了一大段西皮唱段,这在老戏中是没有的,老的就唱牌子,这里通过一段西皮唱段和委婉的行腔表现了石矶的妩媚。

第一场声响气氛比较强烈,是为了给第二场埋下伏笔。二场转成仙境,仙气缭绕,烟云霭霭,太乙站在崖上唱昆腔,意境一下子从很怪异,很诡秘,很阴森变得很典雅,很飘逸,很明媚,衬托出太乙的仙风道骨之感。这一转折是明显的,在音乐上就要体现出这种变化。

进入第三场时霞光万丈,一片祥和的景象,满山的桃树,硕果累累。四个小动物暗上,随着音乐,声效表现山林中鸟叫、小溪流水的声音,小动物的舞蹈开始,直到哪吒冲出来,和四人一起舞蹈。制造出哪吒在乾元山修炼,与大自然的风光、景物、动物融为一体的意境。音乐过去是走边的锣鼓,衔接到[新水令]的曲牌演唱。逗白猿的音乐活泼有趣,与哪吒剑舞的雄壮浑厚的混牌子唱腔音乐形成鲜明的对比。前面表现了哪吒的童真稚气,后面则突出表现了哪吒的武艺高强。

“行路”一场的铺排构思,主要从三个不同的敲击乐器和节奏的变化来考虑的,节奏类型都相似,但是三种不同的敲击方式。第一是老院公,用的是齐钹的[抽头],念[扑灯蛾],表现老院公追赶哪吒的情景。老院公还没下场,哪吒就紧跟着上场,这就变成了釵锅的[抽头](小锣铙钹子),表现哪吒身轻如燕快如飞。哪吒上去以后接着唱[折桂令]。这个曲牌的节奏板式比较明快,也比较流畅,动作也流畅敏捷,比较轻巧,里边有很多摘圈、滚圈、枪套圈的动作,边唱边舞,表现哪吒在云中、山中翻山越岭,飞奔陈塘关,回家与父拜寿。哪吒唱完[折桂令]在釵锅里一下场,石矶派来的碧云、碧霞趴在悬崖上,两个身形在山崖上突然出现,釵锅转成[大锣抽头],同时走了一个下高,从山崖上翻下,表现两只蝙蝠飞扑下来的凶残的感觉,念[扑灯蛾],最后碧云、碧霞念:“索性施展飞沙走石大法,趁机盗取穿云箭,正是……”亮相,压光,直接变缓锣的行路音乐。由于人物的身份、心境不一样,老院公急切领三公子回家为其父拜寿;哪吒匆忙回家为父拜寿是高兴的事;碧云、碧霞是作法要毁陈塘。这些一是通过人物各自的唱词、身段、舞蹈、表演来表现,更鲜明的是通过三种不同的敲击乐器的使用,使三个节奏类型一样,同样都是[抽头]的牌子,都在念[扑灯蛾],但是分别用齐钹、釵锅、大锣,营造出三种不同的氛围和情绪,打出三个人物的不同来,充分的运用不同的敲击乐器来做足了文章。

新的锣鼓与新的音乐组合成的幕间音乐,直接当场转成哪吒的[导板],唱完后当场马上就延续到陈塘关,表现哪吒急速飞奔陈塘关,戏不断,并在[导板]的音乐过程中,转成陈塘关的场景。

为丰富哪吒的表现手段,根据情节安排,加强了文戏的分量。哪吒回到陈塘,登上城楼玩耍,把守军士告知没有令箭,不许随便登上城楼。哪吒想一定有宝贝,果然看到城楼之上放着镇关之宝镇天弓、穿云箭。惊诧之时,老院公告知镇关弓箭威力无比,能降妖除怪,千年没人动过,没人拉开过此弓,因为陈塘关地处四海之水,要是一动它,弓箭分离,而箭一射出去,四海之水就要涌来,陈塘关就被淹没了。哪吒听说千年没人拉开过此弓,顽皮好奇又年少气盛,要去试试,被老院公、军士拦阻。正在此时碧云、碧霞作法,狂风大作飞沙走石打来。哪吒学师有道,又有灵性,知道一定是妖孽在作法,霎时间陈塘肯定化为齑粉,遂想起穿云箭能降妖除怪,欲用神箭破之。但又恐四方海水将会涌来淹没城池,正相持不下时,唱大段[二黄导板]——[回龙]——[原板]——[快板],通过设计这段唱,表现哪吒内心的左右为难的过程。最后下了决心,先解燃眉之急,破了妖法,再拼着性命去寻箭救陈塘,以此表现哪吒要破除妖法,拯救陈塘百姓的决心。

这段唱表现了哪吒的心理活动,变换多样的行腔板式演唱技巧,烘托出急切、紧张的人物心理和环境气氛。主人公的内心及外部行动都要丰富起来,单纯的卖弄卖弄武艺,转两个圈,走个走边,不足以将这个人物立起来。设唱段是因为情节发展到这儿了,是为了突出哪吒正义的形象,塑造人物。在射与不射,左右为难的情况下,用了一大段的唱来表现哪吒矛盾焦虑的复杂思想感情,并通过这段唱,使哪吒决定先射箭后寻箭的行动有了心理依据,为深化人物内心世界起到了重要作用。

哪吒射出穿云箭后又去寻箭,发现穿云箭夹在石头里(就是石矶所布下的石头大阵),说“穿云箭可算看见你了”,上前拔箭,三声锣响,一道火光炸开,石矶现形而出。哪吒才知道原来是她兴妖作怪,这时候安排了[西皮快板]的对唱,表现两人针锋相对。哪吒据理力争,表明救陈塘保家乡的坚定信念,决定要用闹海的手段教训教训石矶。接下来的开打就不是过去的无理要求,就不光是有戏、有冲突、有情节、卖弄技巧,而还是有理有据,富有正义感,是为了降妖除怪,伸张正义,拿回穿云箭,保住陈塘关的安全。扣题扣在这儿,一切都围绕正与邪的斗争而展开,戏立起来了,主题也升华了。

每一场的转换,不用二道幕,只通过不同方式的音乐声效进行转接,也就是巧妙合理地运用音乐。这种手法出自音乐剧。但目前效果还不能完全达到,因为有很多局限,包括很多客观的原因,如编曲,MIDI的制作,乐器和人员配置,经费等问题。

如哪吒破了妖法前去寻箭这一场次的转换,就要靠音乐来实现。其间靠音乐来象征四海之水涌来,有双重的功用,一是表现四海之水涌来的迅猛之势,一是表现哪吒急切巡箭的心情,传递了一种紧迫感。充分展示了音乐语汇的表现力,并且在传统基础上融入的许多新的元素,使其富有新意。音乐是一种独立的语汇,可以成为和观众的心境沟通的途径,这是创作者所应做到的。

2、对舞美、灯光的构思

舞美灯光方面,主要是对于场景的布置,不设置硬布景,不搞复杂的舞台装置,而是巧妙运用软景与灯光的变化制造场景,力求干净、简洁,突出人物,服从表演需要。除在台上并不摆很多布景,许多布景还是靠人而非物来表现的。

如第一场幕拉开以后,是用软景片和演员形体造型结合成的场景。人与景融为一体,堆成石头群,营造出山洞的景象。软片有几个像山洞里面怪异的岩石,演员表演的景物和真实的景物混为一体,这也为后来石头化为人形作了准备。

布景还是一种表达特殊意义的语汇和手段。如第一场结束的画面,借助台词“紧闭山门”,山岩从空中落下并层层叠起,垒成石头山门,变化了身形的碧云、碧霞从石中窜出。符合故事情节,不拉幕,不切光,不再使用二道幕进行转场,而是进行自然的过渡。山岩既是剧中之物,又是场上之景,更起到了二道幕的作用,直接转接第二场。

山门一闭,制造出云雾缭绕的效果后,整个山门又慢慢抬起,起到二道幕的作用,过渡到第二场的场景——仙境,太乙在山顶与玉鼎会面,人物一出来,就变成在云中了,这样一个场景的转换就完成了。通过这种舞台美术、灯光的变化,就把布景变成了一种活的东西,让观众有一种新的感受。如此把实物的景用活,是我在这出戏导演构思中所特意要追求的,这是物、景和幕的多重功能的合为一体,是对舞台装置的巧用、活用,是一番精心巧妙的铺排,是在创作实践中摸索出来的招数。

灯光的运用是我在灯光构思上一直所追求的。舞台布景和灯光,一定要跟情节结合得很好,不要仅为了切光,为了转场而使用。

用光来转换场景。比如表现小白猿不服哪吒的武艺高强,要比试比试,表现了孩童的稚气。小白猿刚要下,用小锣把它打到另一个环境里去,这里不闭幕,要压光。用光的变化转场景,并由人带出来。小动物在压光中暗上,压光用在了小动物身上,深山里的鸟声、小动物叫声,这些声音一启动,后面的软片一换,一开光,场景就变了。

切光同拉幕是有区别的,切光也是一种语汇,是有目的的,要用在恰当处。哪吒最后拿起弓箭要把妖法射破,拯救百姓。过去是一射完之后敲一个吊镲,代表把乌云射散了,我认为不足以表现飞沙走石城池毁灭的力度。哪吒最后把拦阻他的老院公、军士推开,冲上城楼最高点,搭弓放箭,把全场的光压下来,一束追光追到哪吒身上,强烈烘托出哪吒坚决要破除妖孽施法诡计的形象。射出穿云箭的一刹那,一个定格,用了一个切光,恰到好处的切光伴着强烈的音效,突出了乌云射散,紧接着海水涌来的强烈效果。这个切光既象征穿云箭的神威,也巧妙地衔接切换到下一场哪吒寻箭的场景。这里的切光不光是为了转场,而成了一种语言,有了一种目的,与剧情结合,是有意味的。

哪吒最后被众石鬼攻击之时,突然显出三头六臂身形。这在舞台上没法表现,这是一种很抽象的东西,只有靠光线的似有似无,通过三个人来表现。这时候用的光是为了烘托此时此刻的哪吒已是三头六臂的哪吒了。包括三头六臂分身时用了一个频闪,也是一种象征。等到三人打开,分开的时候,就是用灯光频闪,频闪的时候已经看到不到是几个人了,似有很多人在打,好多哪吒,好多石头鬼在满台的战争场面中存在。这时用了一个很老的牌子叫[上小楼],频闪时就用半个牌子,也就是20秒钟的时间,表现哪吒的三头六臂。所以光的使用不能是单纯为了用光而用光,而是为了剧情需要,人物需要。

3、对服装、道具的构思

对于服饰的要求,首先是方便演员表演,便于安排演员运用技术,不影响演员的表现力和功法技法的展现。方便是设计服装的前提。如哪吒有很多繁杂的技巧,所有的饰物都不要影响演员的表演。我在服装上还有一个大胆的构思,就是要注入全新理念,按照人物,按照情景来设置富有特色的服装。

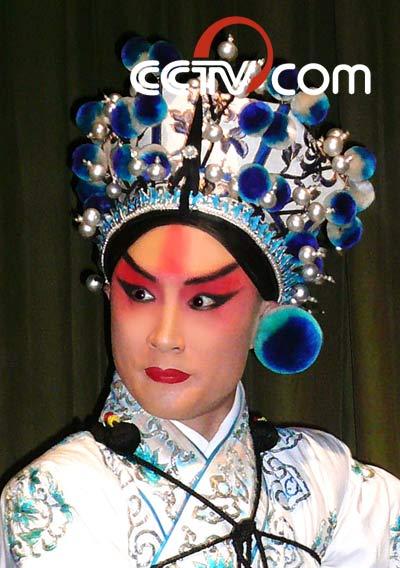

一是石矶和石头鬼服饰的改革。由于石矶一开始不是人形,所以她的整个服饰,包括戴的面具都是以石头的造型出现的。同样,石头鬼的化装、服饰也是以石头为基调的。因为它们是石头精、石头鬼,还不是完全的人化,在服饰上要以维妙维肖的石头造型做出这种感觉。服饰具有象征性,象征石矶的点石成精。服饰的色彩色调都有着抽象性,石矶后来从石头一下子变成一个妖艳妩媚的仙女石头精形象。改变了一般意义上的武旦的装束,一切都是围绕着石头精来做文章。

二是小动物服饰的设计。小动物的服饰,都设计为卡通形象,以区别于以往舞台上的人扮。这场戏是为了表现哪吒在乾元山,与大自然和谐相处,融为一体的可爱形态。动物设计成卡通就是为了让其成为实实在在的动物,烘托出哪吒是仙童。

一般的出手是枪、刀、单刀、双枪,现在以锤象征石头,所有的哪吒的对手,都手持双锤或单锤,还有两个使用的是双头锤,锤的形状相同但在图案样式上进行了变化,其目的是以锤来象征他们手中的兵器是石头。手中的武器把子跟人物特点是结合的。

太乙真人收石矶,运用了神火罩的道具。石矶在神火罩里挣扎,神火罩慢慢变化成一块顽石,象征着石矶被炼回石头。整个变完以后,穿云箭出来了。就像被化成水,里面的筋子出来了的感觉。

因为是神话戏,可有点机关布景的运用。戏一开场,包括最后哪吒把穿云箭送回陈塘,都用了一种叫威亚的特技,让哪吒在空中飞起来。既显示了哪吒神奇的法力,又创造了新奇神妙的舞台效果。

五、舞台表演的铺陈安排

舞台表演的铺陈安排,是导演构思的中心,因为这出戏从来就是一出武戏,所以观赏性的强弱就在于它的身段动作、武打、技术技巧。这些贯串全剧的因素是同唱念结合一起的,身段动作、武打技巧与唱、念的协调统一,是要重点表现的。

1、对哪吒表演的铺排

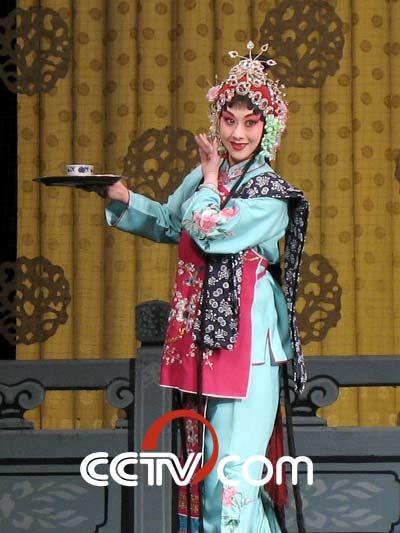

哪吒第一次出场是在“试剑”一场,小动物就像龙套出场一样,把哪吒的第一次出场铺垫好了,这就是巧妙的铺排。哪吒一左一右天真活泼的与小动物交流玩耍,跨腿、耍枪、踢腿亮住,完成第一个出场造型亮相。这时场上的小动物伴随哪吒舞蹈亮相,然后慢慢撤下,把整个舞台留给哪吒一个人,表演精彩的走边,这是展现老的《乾元山》的精髓的地方。音乐用了舒缓、祥和的[新水令],但对老的走边在技术技巧的处理和结构的安排上也有了新的调整,尤其是在身段动作、耍圈的技术技巧的节奏上进行一些变化处理。通过走边表现哪吒在潜心修行修炼,也表现他的稚气、天真活泼。

哪吒向师父告假要回家给父亲拜寿,来至桃园中,正好遇上前一场要来比试的小白猿,便用偷桃来戏耍它,这里增加了戏耍白猿的一段戏,目的就是为了加强哪吒形象的可爱,表现他的聪明智慧。太乙、玉鼎上场后,哪吒在师伯面前有一段剑舞,边唱边舞。这套舞剑是一剑一圈同时舞蹈,圈穿插在舞剑之中。在音乐、锣鼓配合下舞蹈,包括中间的剑花、剑穗的技术技巧,包括最后的亮相,剑花摘圈,进圈、出圈、摘圈抛起,再套圈、进圈,包括硬卧鱼的亮相等技术技巧和剑舞的结合。过去我在学演时也有这一段的表演,这次进行了重新的编排。这套舞剑在表演安排上一方面是情节发展的需要,因为太乙命哪吒演习一番,要师伯指点一下,以检查是否每天都在修炼;另一方面是借舞剑显示哪吒的武艺高强精通;还要耍出人物性格,童真稚气。

这一场结束时,老院公上来报信,太乙同意哪吒回家并取仙桃,哪吒谢师父离去。起活泼欢快的音乐,摘圈,从上场门的前场扔圈、滚圈,圈一直跟着哪吒滚动下场。通过这个下场,一方面表现了孩子的顽皮,安排得十分合理;另一方面表现了他的技巧,圈——他的武器同他合为一体,人在前面跑,圈跟着他跑下场,从上场门的前场一直滚到下场门。然后太乙挥手下场,老院公追哪吒,看哪吒飞上天空,又飞又跑,在老院公叫喊哪吒声中并通过演员的舞台调度让人物当场转场,转环境,这是用表演技巧和舞台的调度安排完成场与场之间转接。

哪吒射箭破妖法后,追着箭就走了。石矶上场,碧霞回报说哪吒一箭把碧云射死,现在穿云箭在这儿。石矶恼羞成怒,转念一想,哪吒必来寻箭,可趁机报仇,穿云箭在手也消除了修行的障碍,一举双得,于是摆下石头大阵就等哪吒。哪吒急速冲上,找箭过程中把《乾元山》里边一段经典的牌子[得胜令],一段代表性的技术技巧和舞蹈用在这儿。

这本来是前面一场的,根据剧情发展,我把它移到后边一场,把它安排在这个地方,它也是为表现哪吒在一路之上寻觅穿云箭时的急切心情和奔驰在路上观望、寻找的迫切心情,通过“四下里云雾间飞翔,镇天弓穿云箭今在何方”这个唱段把它表现出来。从导演角度看,我感觉把它巧妙地安排在情节的发展中去,在这里是恰当的,合情合理的。这牌子按道理上其实是可以不要的,关键是这牌子里边融入了很多舞圈、耍圈的技术技巧,在地上的滚动,在身上的滚动,枪和圈的出手,包括[四击头]的亮相,这一串的唱、念、做、舞的技术表现是这个戏里边的精华,精髓部分,所以很不舍得把好“玩意儿”丢掉。

2、对石矶表演的铺排

头场作法是以“跳判”的形式构思的。石矶身穿石头型服饰、脸戴面具隐藏在众石头鬼群中,喷火后石头鬼群炸开,石矶跃出,走满台的点化众石成精的舞蹈动作和身段造型。这里的喷火是看了一出川剧演出借鉴来的,与京剧火筒的喷火纸不同,也不同于口含松香包往明火把上喷吐的方法,用样火种太明显。而是用暗火种,如果演员掌控好的话,是看不到火种的,但喷出的火球和产生的艺术效果是很强的。点化众石鬼后。在[导板]后石矶显出女人型,这段唱的设计安排为了表现石矶的妩媚,同时与前面形成一个鲜明对比。

石矶的传统打法是武旦普遍运用的小大刀(刀马刀),打出手,属于一般常规武旦的一些技术技巧。为了凸显石矶的怪气、诡秘、阴气和石头鬼怪的形象,我要求石矶不打这些老套子,也不要打出手。要重新设计了一些符合石矶这个人物的开打。如现在所看到的黑色大斗篷开打,表现与四个神将打斗的战争场面。这个开打确实是有一定难度,左右两个斗篷,就像两臂舞动两面大旗,耍起来要有一定的技术技巧。第一是斗篷非常大和沉,等于双手耍大旗;第二表现在斗篷的花上,难度高,还要耍动起来,舞动起来,还要变成大刀花,涮腰,翻身,在做这些的时候这两个斗篷形成两面大旗平展在空中,都要飘起来,技术含量很高,高难度的技巧,显示了石矶高超的法力和妖媚的形象,这在以往戏曲舞台上没有过的。

石矶还有一个比较突出的打法,就是一套双剑长剑穗武打,比较难。双剑穗是最难耍的,在做耍剑打斗,双剑花、掏花、抛剑等技巧时,双剑穗很容易缠上弄乱,而且打斗的套路编排得要合适,技巧铺排要合理。这在传统《乾元山》里不曾用过,是新编《哪吒》特有的精彩表演,也是此剧的一个亮点。

3、对武打技巧的铺排

武打技巧突破固有的形式,与惯用的手法拉开距离,改变武打结构,创造新的套路。开打的铺陈,强调要新,突破老套路,老形式,是我对这出戏武打编排设计的一个指导思想和要求。哪吒每一套把子、档子都要经过精心打造,重新编排。

如有一套与石头鬼打斗,把乾坤圈摘下,将乾坤圈抛向空中,打斗群鬼,这时乾坤圈在空中旋转打石头鬼;哪吒在空中走旋子,腾飞踢踹石头鬼;石头鬼在哪吒的旋子中被踢打得走抢背、肘棒子。舞台上形成三层表演,空中的圈,中间的旋子,下面的抢背。以突出哪吒的武艺高强和乾坤圈的威力。

在作武打方案时不让石矶打出手,而决定将这一武打形式安排在哪吒的身上,但是这个出手要不同于一般武旦的出手,要专门设计安排,有单独性,最早的构思就是想运用一个锤的打斗方式,而且这锤的打斗有出手,八个石头鬼手持象征石头的单锤、双锤或双头锤,有挑锤、踢锤,互相抛、接、扔,表现群石乱砸乱打的战争场面。不是一下一下的,而是全串起来,你抛他,他抛你,这边抛出去,那边踢过来,前后扔,左右扔,抄腿扔,并将锤顶锤改为脚顶锤的特殊技巧。锤的打斗不仅技术含金量高,而且要求要打出人物的性格,打出特色。

一直到最后群鬼围攻,全部石头砸向哪吒,把哪吒打急眼了以后,哪吒爆发出神力,变出个三头六臂。这三头六臂我也是用了一种新的表现形式,就象《千手观音》的表演,我十年前也看过类似的表演,这次就用了三个人表现,但是我并不让他们全离开。在这里我发挥了一种音乐的节奏类型,没有用锣,也没有用音乐,而只用一种鼓声敲击、撞击的声音,变化这种节奏,左边露出一个脑袋,右边一个脑袋,两只手,三只手,四只手……以此来表现哪吒的三头六臂。

4、对舞蹈的铺排

舞蹈的一个宗旨,就是舞蹈的戏曲化,就是要借助舞蹈动作的元素性东西,重组戏曲的舞蹈身段,但要将舞蹈动作糅进很多戏曲的节奏韵律,进行新的语汇创作。中间不管有多少舞蹈,占多少比重,但戏曲和舞蹈融合到一起不能分开的原则不能变。舞蹈的主要两大块就是石头鬼的舞蹈和小动物的舞蹈。

头场拉开幕之后,满台的石头和舞台的光景融为一体,石矶就藏在中间的一堆石头里,起来一段身段舞蹈,几番点石,猛地喷火。炸成了一个个小岩块,把众石鬼全部点化成精了。随后用人来巧妙表现石头崩裂散开的情景,这里安排了一段舞蹈。配合很强烈的舞蹈动作,群体的舞蹈代表碎石的涌动,表现石头刚被点化成精以后一起舞动。得意忘形,群魔乱舞,舞之蹈之的场面,制造出粗犷、狂野、狂躁、怪异的整体效果,营造出阴森、诡秘的气氛。以石头形做一个满台十六人的集体的舞蹈,由慢到快地做,最后定格,嘎然而止。起[四击头],接石矶的大[导板]。这第一表现了石头成精,第二是对石矶的开唱起了铺垫的作用,也是对石矶从石头变化成人形的一个烘托。

小动物是卡通式的,充满童真童趣的舞蹈动作,虽然是寥寥几下,但是也能够烘托剧情,展现出一派生机盎然的景象,营造一种乾元山的环境氛围,为哪吒的第一次出场亮相作了充分铺垫。这是有目的性的,不是为了舞蹈而舞蹈。

六、排练过程回顾

从导演的角度来说,因为前期构思得比较清楚、成熟,方案做得比较详细,使得排这个戏比较快,排练过程相对比较顺利。我与此剧相关的主创人员,在下地排练之前,基本上把重点的技术技巧,需要有特殊处理的地方都攻关确定下来,同时我又及早的把此剧的方案和我的设想和要求与作曲、舞美、灯光、服、道、化、等部门多次充分的沟通,得到了大家的理解和支持,在很短的时间里就把戏立起来了。我们从去年年底开始策划,今年3月10号正式下地投入排练,到5月10日在学院大剧场彩排演出,整是两个月。但这两个月我们只是晚上和双休日排练,全是用业余时间,如果按整天工作日算,去掉白天上午的工作时间,也就不到两个月。而真正整个戏下地排练,到合成彩排,实际所用时间只是一个月。

现在,这出戏终于和大家见面了,在这么短的时间内,用了并不算多的人力财力,应该说是大家齐心协力的结果。我的一些艺术设想和追求,一定程度上得到了实现,这很让人高兴。当然,象许多戏一样,值得我们再去下功夫打磨的地方也是不少的,在这方面 ,我们已得到了一些非常有益的真知灼见,如有机会有条件,我们一定有信心、有能力把我们的工作做得更好。