东园桃树西园柳,今日移向一处栽

——从汉剧《秦琼表功》到京剧《秦琼遇渊》的移植编创

一、剧目源流与学演经历

《秦琼表功》是一出念、做繁重的武老生戏,演的是秦琼触犯杨林,李渊监斩,秦琼自述战功及临潼山之事,李渊才知道秦琼是救他的恩公,遂放他逃走的故事。该剧原是明末清初剧作家李玉传奇《麒麟阁》中的一折,清代各地方戏在此基础上结合《说唐演义》的相关情节进行了各具特色的发挥。近代以来,川剧、汉剧、秦腔、豫剧、徽剧、湘剧等剧种都有该题材的演出,内容大致相同,技艺各有千秋,江西宁河戏的《秦琼表功》还于1961年拍摄成电影。

京剧《秦琼表功》是李洪春先生的拿手好戏。李洪春先生在《京剧长谈》中说:“这戏不但要求演员要有很好的念白基础,要把战‘功’‘表’得吸引人,而‘戏’就是通过‘念’和‘做’来表现的。可惜这出武老生念、做的基础戏,舞台上同样绝迹了。”虽然这是一出冷戏,但我以前曾向田中玉先生请教学习过。后来我参与了李洪春、李金声父子录音主演的《秦琼表功》音配像录制工作,李金声先生又重新为我教了此戏,在录音配像中由我饰演秦琼,为这出近乎绝响的骨子老戏保存了一份资料。

二、创作初衷与排演背景

新编京剧《秦琼遇渊》的创作初衷是我看了一出汉剧《秦琼表功》,虽然青年演员的表演尚不够成熟,但剧中安排的很多高超技巧非常精彩,一下子就吸引了我。这出戏的主要角色只有秦琼和李渊两个人,其中秦琼表功的段落既有语言的表述,更有与念白配合的强烈舞蹈动作,可塑性也比较强。因此我决定将它从汉剧移植过来,编为一出京剧剧目。由奎生老师协助我做剧本整理改编工作,当时学院外聘的吴文江先生帮我设计唱腔,在校学生协助演出,改名《秦琼遇渊》。

1991年我二十六岁,刚从戏曲学院毕业不久,在学院的支持和著名戏曲导演艺术家李紫贵老师的指导下,第一次尝试自导自演的工作。回想起来,我感觉当时自身的创作能力实际上还是比较稚嫩的,但是因为原剧的基础比较好,虽然戏剧冲突较少,情节比较单一,但框架合理,有技巧保证,再加上京剧的技艺,可视性就很强。经过一段时间的排练,我在老吉祥戏院演出了此剧,效果非常强烈。

三、技术安排与人物塑造

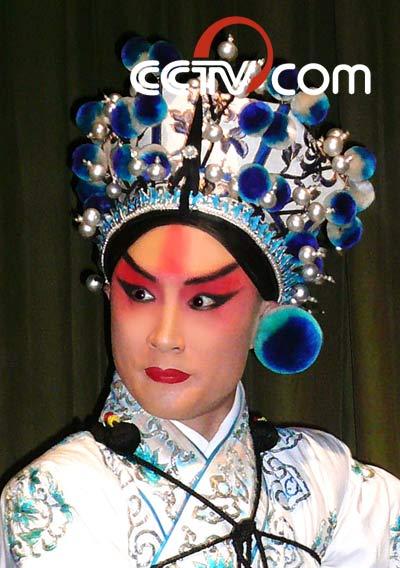

《秦琼遇渊》戏量很小,时间不长,只有三十多分钟。我在创作中对从舞台调度、技术安排到音乐、扮相等环节,都进行了重新的设计。汉剧作为地方戏,其表演不能照搬到京剧中,舞台表演上要有变化,不能显得小气,要大气。

首先我在扮相上改革,选择了两套箭衣,一套黑色,一套灰色。汉剧中是穿薄底的,技巧按薄底设计,舞台动作比较灵活,我在京剧中改为穿厚底。由于扮相改变,技术技巧也要随之变化,技术难度大为增加,需要重新设计,但整个人物的气质、分量上都有了提升,表现力更加丰富,有了更大的展示空间。

开场是李渊的一个吊场,制造一种刑场的氛围,把场面压住。秦琼被押赴法场这一路上的表演不同于京剧原来的路数,采用了汉剧较为夸张的演法。首先为秦琼上场设计一段新的唱腔,通过一段演唱起到铺垫作用。在行进过程中的表演借鉴了《野猪林·发配》的形式,配合舞蹈场面,有与四个刀斧手的互动交流,加重了舞台调度和推搡、架住等舞台造型。唱完之后通过虚拟的手法表现场景的转化,直接到位见到李渊。

法场上无法再现上阵交锋和临潼山救驾的情景,需要秦琼回忆倒叙,像讲故事、说评书一样,连说带做,描述当时的场景,表现秦琼行侠仗义,性格豪爽,武艺高强。京剧演出中秦琼不戴手杻,而汉剧中是戴手杻上场的。这里我就利用手杻做了一个新的处理:李渊听秦琼提到临潼山,引起注意,要为秦琼卸去手杻,好让他继续说。秦琼反问他:“难道大人不怕我逃走?”他一语双关,一是说明自 己不会跑,要是想跑的话早就跑了,刻画了光明磊落的性格;二是表示不用别人卸,自己就能卸下来,正如他所说:“大人你小看我秦琼也!”表现了高超的武艺。考虑到秦琼是捕快出身,天天跟刑具打交道,经验丰富,懂得里面的窍门,所以有打开手杻的情理依据。我把大带的技巧运用到手杻的链子上,踢过来,甩出去,配合跨腿、转蹬、翻身、缠头裹脑、甩髯口的一系列身段,如同玩耍一样,很轻松地就把手杻褪下来了。这虽然是一个细节的处理,但能够同时把秦琼的性格和武艺凸显出来,起到了以少胜多的作用,于细微处见精神。

秦琼把手解放出来之后开始表功,这是全剧的重点。表述他救驾时的念白要口齿清楚,从小锣垫起到[撕边]、干牌子,节奏由慢到快,特别强烈鲜明。表功不仅是一种语言上的表述,更重要的是运用身段,展示技术技巧。每一句念白都要与动作紧密结合,成为有机的整体,不仅有很强的韵律感,而且有很强的技术性表现。这正是该剧的特点,也是最突出的地方。

因为秦琼此时此刻是在向李渊讲述会战、救驾的场面,所以要充分表现,说得淋漓尽致,才能让李渊感受战争的环境,回忆起当初被救的情景,相信他、赦免他,让他出战,这是合情合理的。通过肢体语汇表现秦琼在战场上出神入化的场景,既显得非常生动,活灵活现,又烘托秦琼的人物性格,还让观众欣赏到激烈的场面,得到美的享受。如通过翻身、转身、转蹬,表现战斗交锋、短兵相接的情景;通过飞叉、起叉、转叉,表现秦琼打抱不平、见义勇为,搭救李渊的情景;通过腾空、单腿转的屁股坐子,表现战场上厮杀激烈、你来我往的场面;通过串翻身表现一枪刺去,刺得人仰马翻的场面;通过小的快碎步,直接转身、跨腿、旋转中的腾空飞叉,再单起,表现马错蹬、马失前蹄的场面。最后李渊知道他正是自己的救命恩人,给秦琼下跪,秦琼诚惶诚恐,马上放下锏,快速蹉步向前,把李渊搀扶起来,表现了他深明礼法的儒将风范。

汉剧中穿薄底,做这些动作相对容易,比较好掌控,京剧中穿厚底,做起来难度确实比较大。但我在技巧上不但没有减弱,反而在原来的基础上加以强化。如踢大带、背后接、转蹬、翻身这些动作,都是技术性比较强,比较难的。步法上的快速倒步、横蹉步、单腿后蹉、蛇步的舞蹈展示,如果腿功不到位也很难掌握。髯口上的弹髯、捋髯、推髯、甩髯、反甩髯,这些动作的运用得益于我学了很多的髯口功戏,最早学的《一箭仇》,尤其是后来学的《洗浮山》中的压双绺、撇中间、挑、弹、搂等很多髯口技巧都运用到了秦琼的表功上。

秦琼有两个标志性的特征,一是他的黄骠马,二是他的双锏。秦琼为了向李渊证明自己的身份,就要突出双锏。剧中秦琼有一套双锏的舞蹈,我是借鉴了汉剧中的舞蹈,同时把《卖马》中的锏套子和一些造型结合进去,根据秦琼这个人物的特点重新编排了一套锏花。如跨腿转身、合锏、蹬式、前后大刀花、转身、反剪身、转身转悠悠、搂髯、甩髯口梢、跨腿亮相等造型,都非常具有代表性,一看就是秦琼的典型身段。我又增加了很多《卖马》中没有的身段,巧妙地糅入了一些鞭花和锤花的技巧,如转、扔,单抛、双抛、背后接,以显示秦琼舞动双锏风雨不进,神勇无比。这个锏套不是单纯通过锣鼓配合,而是在[风入松]曲牌中完成,获得了很好的效果。

四、四点创作心得

1、突出为人物服务的技术技巧

当时我很年轻,考虑技巧的因素比较多,很重视技术的安排,所谓“戏无技不惊人”,也是认识到了光有内心体验是不够的,要靠做、舞把内心外化出来。因此按照这出戏的特点和剧情的需要,突破了一些约定俗成的套路,在身段动作的处理上不拘一格地运用了大量技术技巧,包括大带、髯口、双锏的舞动和步法的安排等都用上了,既达到对人物神态、感觉、气质的刻画,表现一种苍劲感,又充分展现舞蹈性,让观众有“玩意儿”可看,突出了观赏性和形式的美感。

我也非常强调技术技巧为人服务,进一步认识到技巧要向人物“靠”,所以在设计每一句念白、每一个动作时,都考虑是否适合秦琼这个人物。技巧并不是单独存在的,要与所表述的内容相结合,通过技术手段不仅塑造人物,而且表现一种场景,营造一种氛围,让观众从技巧中感受到随之而来的整个人、物、景,这是对演员表现能力的考验。

2、人物形象是发展变化的

人物的形象不能统而论之,要随着年龄、身份、事件、地点的改变而不断变化。很多人物的定位并不是固定的,在表现他早年的戏中是一种形象,在表现他后期的戏中就可能是另一种形象。如从《斩熊虎》到《古城会》直至《走麦城》,关羽经历了一生的变化,前后反差很大,又如《长坂坡》中的赵云是武生,到了《凤鸣关》中就变成戴白三、拿大刀的武老生了。秦琼也是如此,每个阶段不一样,在《卖马》中是穿青箭衣、戴罗帽,到了《麒麟阁》就扎黄靠,环境变了,身份变了,分量变了,表现的形象也完全不一样。因此从人物的定位到技巧的运用,都不应受旧观念的约束,不能概念化、僵化,要有发展的意识,跟人物当时当地的年龄,身份,环境相结合,灵活掌握。这是创作的一个宝贵经验,是一个深入研究探讨的问题。

3、挖掘训练价值,丰富教学剧目

这出戏唱、念,做,打俱全,尤其是念和身段结合得非常好,舞蹈性很强,有其训练价值,特别是训练学生塑造人物能力的价值。从戏的含量及情节内容上,也是适合教学的,应该进一步加工提炼,进入课堂,起到丰富教学剧目的作用。

4、移植地方戏与京剧表演相结合

我通过对《秦琼表功》的最初学习和后来配像时的重新学习,加上对《秦琼遇渊》的创排,在不同版本的对照中看到了同一题材由不同剧种搬演,表现出的各自特点和优长。作为京剧骨子老戏的《秦琼表功》需要从技术性上加以丰富,可以通过改编、提高,也可以通过挖掘、整理、移植如汉剧这样的地方剧种,将其技术优势吸收过来,为我所用,将地方戏的技艺与京剧的气度两者结合,既能在技术上进一步强化,又赋予京剧的表演风格,整理或新编成一个不同于以往,更为完善的剧目。这对于传统剧目的整理加工,对于地方戏的移植改编,都是非常宝贵而重要的经验积累,是一个值得深思、研究的课题,也可以作为一个科研项目去攻关。正是:东园桃树西园柳,今日移向一处载。